1 Belge sur 5 violée: j’en fais partie et ce 8 mars passe mal

Ce 8 mars, c’est la Journée Internationale des Droits des Femmes, pensée entre autres pour mettre en avant la lutte pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Une lutte aux airs de supplice de Sisyphe quand on sait qu’en Belgique, le simple fait de disposer de nos corps en toute sécurité n’est pas acquis.

Une femme sur cinq: c’est la proportion glaçante de Belges disant avoir été violées, révélée lors d’une enquête d’envergure réalisée au printemps 2020 par Amnesty International. Une proportion qui passe à 24% (!) chez les jeunes femmes. Ce qui veut dire que selon la taille de votre bande de potes, une, deux, ou trois d’entre elles en ont peut-être été victimes, et que si l’on prend en compte la rédaction étendue (francophone et néerlandophone) de Flair, il y a trois victimes de viol potentielles au moins. Je ne sais pas qui sont les autres ou s’il y en a même, mais je sais que je suis l’une d’entre elles, une de ces “une sur cinq”. Et alors qu’on nous rabâche nos droits ce 8 mars (et qu’on en profite pour nous vendre l’un ou l’autre électroménager bradé en prime, parce que pourquoi pas), quand je regarde mon parcours, je suis remplie d’une colère dont l’intensité m’effraie.

Parce que moi, je suis privilégiée. Je réalise l’élément de surprise que peut susciter cette affirmation dans un article sur le viol, mais vraiment, j’ai énormément de chance. J’ai grandi dans un milieu extrêmement favorisé, au sein d’une famille aimante et soudée, j’ai eu la chance de recevoir une excellente éducation, de m’entourer d’amis inspirants, qui m’ont toujours entraînée vers le haut plutôt que d’exercer une quelconque mauvaise influence. Privilégiée. Et pourtant, si je fais le bilan à 32 ans, je n’ai été épargnée ni par le viol, ni par la violence conjugale, ni par le harcèlement sexuel qui est le lot quotidien de tant de femmes, qu’il soit verbal ou physique.

Témoignages de combattantes

C’est que je suis loin, si loin d’être la seule dans mon cas. À l’image d’anciens combattants rejouant la guerre autour d’un ou plusieurs verres pour mieux noyer le trauma, on s’échange ces petites survies quotidiennes entre copines, de préférence en riant, pour se convaincre que ce n’est pas si grave. Pas si grave, ce mec qui a attrapé violemment la poitrine d’Unetelle en soirée. “C’est un con de toute façon”. Pas si terrible, celui qui a balancé une bouteille au mur sous la colère, envoyant des tessons dans toute la pièce. “Je l’avais poussé à bout”. Pas la fin du monde, ce viol en fin de soirée étudiante dont les contours sont devenus flous, mais pas la honte.

Parce que de droits, on a surtout celui de se taire. Se taire pour ne pas être stigmatisée. Se taire pour ne pas devoir affronter un système judiciaire qui ne protège pas les victimes de violences sexuelles. Se taire pour ne pas devoir expliquer ce qu’on portait. Se taire pour ne pas s’exposer à répondre à cet homme sur deux (toujours selon le sondage Amnesty) qui estime qu’une femme peut être en partie responsable de son agression. Je ne doute pas que mon agresseur en est persuadé, lui.

Lire aussi: Ces conseils pour éviter le viol en soirée tapent dans le mille

Syndrome de déni post-traumatique

Après tout, n’a-t-il pas eu l’audace, le lendemain, de me dire de ne surtout pas en parler, “parce qu’il était très amoureux de sa copine”, comme si le rapport avait été consensuel ou pire encore, que je l’avais initié? Quelle qu’ait été son intention, il aura en tout cas réussi à me faire entrer dans une autre statistique, ces cinq femmes sur six (9 sur 10 selon les associations de victimes) qui ne dénoncent pas leur viol à la police. Dans mon cas, ce n’est pas la honte ou la peur qui m’ont empêché de le faire mais simplement le fait qu’il m’a fallu des années avant de réaliser que j’avais été agressée.

À l’époque, je sortais d’une longue relation et je redécouvrais les joies de me comporter comme une étudiante et pas une pseudo-adulte jouant au Papa et à la Maman dans son appartement. Je commençais à dater un membre du cercle étudiant avec lequel j’étais partie au ski, et j’avais accompagné deux autres de ses membres à Louvain-la-Neuve pour une soirée de retrouvailles avec les deux accompagnateurs de notre ski de cercle. PTSD? Aujourd’hui encore, alors que je me rappelle parfaitement du nom de l’un d’eux, celui de l’agresseur m’échappe entièrement. Son visage est flou aussi, mais je n’ai pas oublié à quel point je l’avais trouvé minable au ski, à tourner autour de toutes les filles de manière sirupeuse, bourré d’une assurance inversement proportionnelle à son mètre soixante.

La tactique de la terre brûlée

Ce soir-là, comme tant d’autres, j’étais habillée d’une manière tout sauf affriolante. Jeans, basket, pull, chemise en flanelle – parée pour affronter une soirée d’hiver, sans le moindre décolleté ni centimètre de peau exposé. Pas que ça ait la moindre importance, mais bizarrement, c’est sur ça que l’imaginaire collectif focalise.

© Nous Toutes / https://www.noustoutes.org

J’étais en état d’ébriété par contre. Suffisamment pour qu’on m’estime “en partie responsable de mon agression”? Le taux d’alcoolémie de la victime ne justifie rien, mais je me le suis longtemps reproché. Tout comme je n’ai jamais pardonné aux potes qui m’accompagnaient d’avoir laissé nos hôtes d’un soir me mettre au lit dans une autre pièce qu’elles, un petit lit d’une personne dans lequel j’étais ravie de pouvoir récupérer, bien moins quand j’ai été brutalement réveillée en pleine nuit par la présence de quelqu’un d’autre dedans.

“Garde ce qui s’est passé pour toi, parce que je suis vraiment amoureux de ma copine”.

Et je n’ai rien dit, préférant simplement couper les ponts avec tous mes contacts de l’époque, mon date compris. On riait bien ensemble et on partageait un amour de la littérature et du rock indé anglais, c’était dommage. Mais si j’avais parlé, qu’est-ce que ça aurait changé? “Les autorités n’en font pas suffisamment pour assurer la protection contre le viol, pour garantir une prise en charge optimale des victimes et pour lutter contre l’impunité” dénonce encore Amnesty. Un joli euphémisme. À l’automne 2019, la Commission européenne réclamait ainsi des comptes à la justice belge après qu’une étude ait révélé que sur 100 dossiers de viol, un seul auteur a purgé une peine de prison.

La honte

Un sur cent, un tout petit pourcent, alors même que cent pour cent des victimes, elles, sont prisonnières. De la honte (“que va-t-on penser de moi”), des remords (“est-ce que je l’ai cherché”), des préjugés (“quand on sort jusque pas d’heure/s’habille comme ça/prend une cuite...), des stigmates (“je refuse d’être vue comme une victime”), du trauma (“comment être intime à nouveau”). Des conséquences psychologiques, aussi. Les mois qui ont suivi ont été une longue chute libre, culminant par un retour dans ma ville d’origine et une relation toxique dont il m’a fallu plusieurs années avant de me libérer.

S’il m’a fallu longtemps avant de réaliser ce que j’avais subi ce soir-là, et plus encore avant de réaliser à quel point cela avait orienté certains choix, la honte, elle, a été immédiate, et il m’a fallu des années avant de pouvoir pardonner. Me pardonner: le discours qui place la charge de la responsabilité sur les victimes est endémique et intégré, et ce n’est que récemment que j’ai arrêté d’en vouloir à celle que j’étais ce soir là. J’avais bu, oui, comme nous tous, l’objectif de notre venue à Louvain-la-Neuve n’étant pas d’admirer son architecture brutaliste, mais j’aurais même été en plein black-out, vêtue d’une petite robe plutôt que de vêtements chauds, que ça n’aurait rien excusé. Je n’avais pas dit oui. Je n’ai pas pu dire non. Ce n’était pas de ma faute.

Ce 8 mars, comme chaque année, la classe politique belge se la jouera gigantesque caisse de résonance, répétant “égalité”, “plafond de verre”, “discrimination” et “droits” en boucle, réclamant des comptes, assurant que le changement, c’est maintenant. Comme s’il n’était pas de leur devoir d’assurer les droits en question, à commencer par celui des femmes à se sentir protégées et légitimées dans leur quête de justice. Parce qu’ainsi que le rappelle Amnesty, “les résultats sont alarmants : près d’un·e Belge sur deux a déjà été exposé·e à au moins une forme de violence sexuelle. Parmi la population, les femmes et les jeunes sont surreprésenté·e·s parmi les victimes”. Et ce n’est pas tout:

Les aboutissements des parcours judiciaires des victimes de viol en Belgique restent inadéquats. 53 % des affaires de viol sont classées sans suite, et très peu des dossiers poursuivis aboutissent à une condamnation effective. 77 % des répondant·e·s au sondage pensent que la Justice n’est pas efficace pour retrouver les auteurs de violence sexuelle” – Amnesty International

En cette Journée Internationale des Droits de la Femme, rappelons qu’un des droits fondamentaux repris dans la Charte des Droits de l’Homme est celui de tout individu à la sûreté de sa personne. Et espérons qu’en Belgique, plutôt que des promesses creuses, nos dirigeants prennent enfin les mesures nécessaires. Pour que la Justice protège les victimes, mais aussi pour éduquer la population dès son plus jeune âge: au 21e siècle, dans une démocratie, 50% des hommes qui pensent qu’une femme peut être en partie responsable de son viol, ce n’est pas seulement un constat d’échec, c’est une honte nationale.

Une honte dont le poids écrasant ne repose malheureusement pas sur les épaules de ceux qui devraient la porter. Même si je suis “une sur cinq”, j’ai la chance inouïe d’être entourée de suffisamment d’amour pour avoir su me reconstruire, et d’avoir un capital financier suffisant pour avoir pu entreprendre ce processus avec l’aide de professionnelles. J’ai beau avoir été victime d’un acte abject, j’ai su entreprendre les démarches nécessaires pour parvenir à ne pas le laisser me définir et à ne pas me voir comme une victime. Mais sur les 1.160.635 (!) femmes belges qui ont potentiellement été violées si on s’en fie à la proportion des 20% avancée, combien ont ce privilège?

Vous avez été victime de viol ou d’agression sexuelle en soirée?

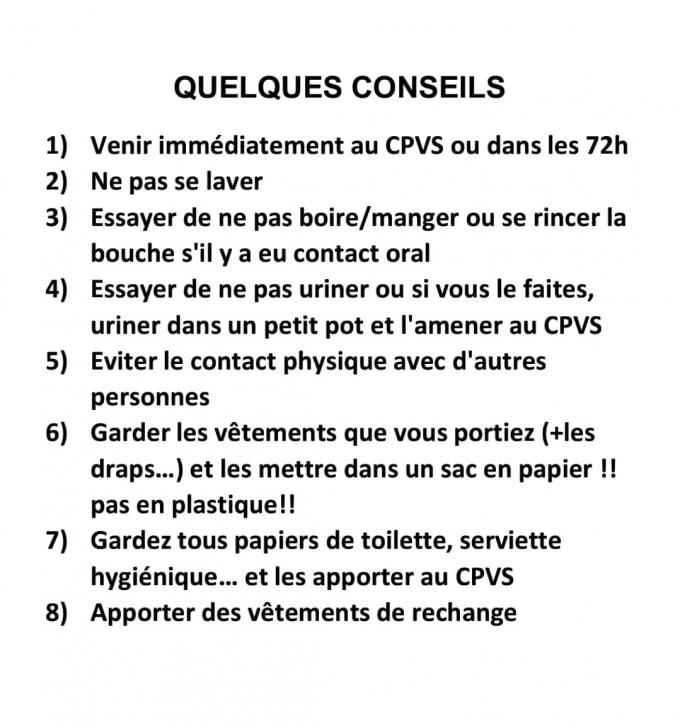

Lors d’une conférence intitulée “Violences sexuelles: conséquences et prévention”, des conseils avaient été diffusés par le centre de prise en charge des violences sexuelles (CPVS). Les voici.

Comment réagir

Comment réagir

Il est important de préserver tout ce qui peut servir de preuve.

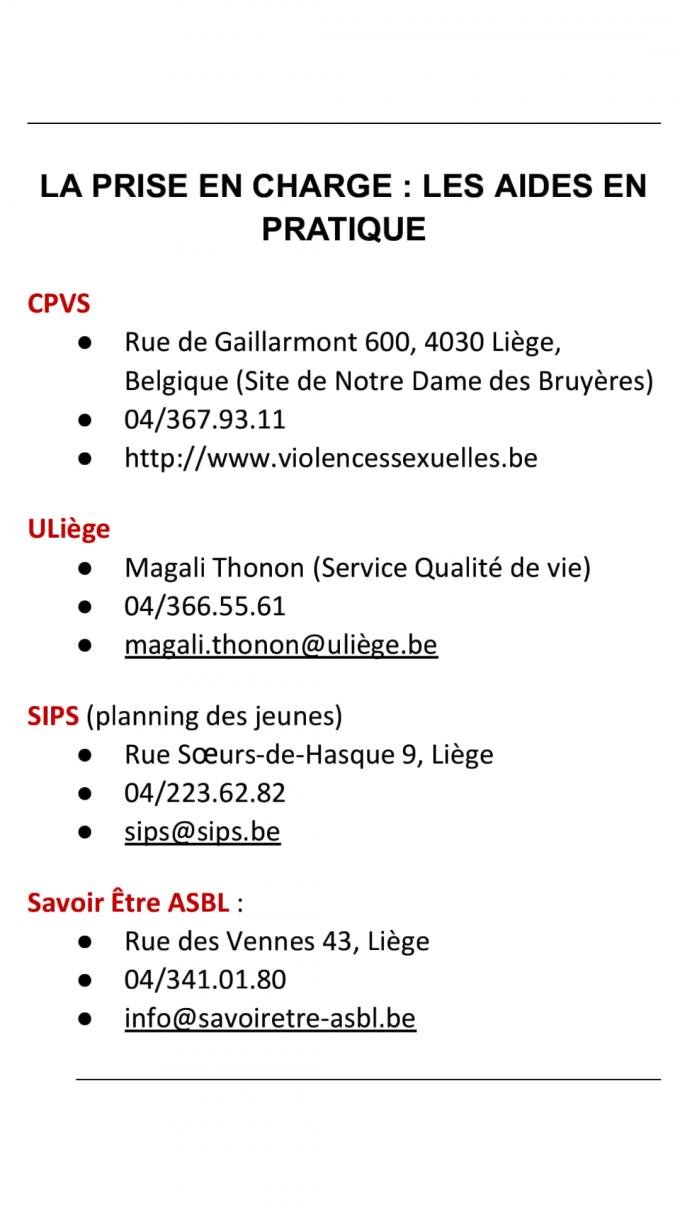

Qui contacter (Liège)

Qui contacter (Liège)

Différents services ont été mis en place, dont un au sein même de

l’ULiège.

Et dans les autres villes étudiantes?

Et dans les autres villes étudiantes?

À Bruxelles, l’ASBL SOS Viol, rue Coenraets 23

(1060), téléphone 0800/98 100. À Namur, le service

d’aide aux victimes, rue Armée Grouchy 20B, Tél : 081 74 08

14. À Mons, Avenue de l’hôpital, 54, Tél :

065 35 53 96. À Louvain-la-Neuve, rue du Monument 54, Tél:

010/43.63.58 Lire aussi:

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici