« Je me suis fait avorter » : dire cette phrase, c’est, encore en 2022, prendre le risque de se faire juger. Pourtant, en 2019, on comptait 18 027 IVG pratiquées en Belgique. Un chiffre qui dénote d’un contraste immense entre les cas d’avortement et la place du sujet dans la société.

Dans son livre L’évènement, l’auteure Annie Ernaux revient sur l’avortement clandestin qu’elle a subi en 1964 et plus particulièrement sur le silence qui l’a enveloppé durant cette expérience. Dans une interview donnée à Humanite.fr , elle évoque l’impossibilité de parler d’un évènement, qui pourtant, a changé sa vie : « Je n’ai jamais eu honte. J’ai évidemment subi la réprobation. Mais j’ai davantage souffert du silence autour de mon avortement. À l’époque, donc en 1964, je ne pouvais en parler à personne. Pas même à ma meilleure amie. Mon mari le savait mais on n’en parlait pas.

Après la sortie de mon livre, en 2000, les femmes qui avaient subi une IVG ne voulaient pas témoigner, elles souhaitaient tirer un trait. L’amnésie. Or il est impossible d’oublier.

Annie Ernaux

Ce silence teinté de honte dont elle parle, reste l’une des problématiques importantes liées à l’IVG. Car plusieurs années après les dires d’Annie Ernaux, la parole des principales concernées peine encore à se libérer. Là où les chiffres montrent qu’un tiers des femmes avortent au moins une fois dans leur vie, il est encore difficile pour ces dernières d’assumer leur choix à haute voix. Beaucoup le taisent encore ou ne dévoilent leur IVG qu’à une infime partie de leurs proches, avec, pour conséquence, une intériorisation néfaste d’une culpabilité qu’elles ne devraient pourtant pas porter seules. Ou ne pas porter du tout.

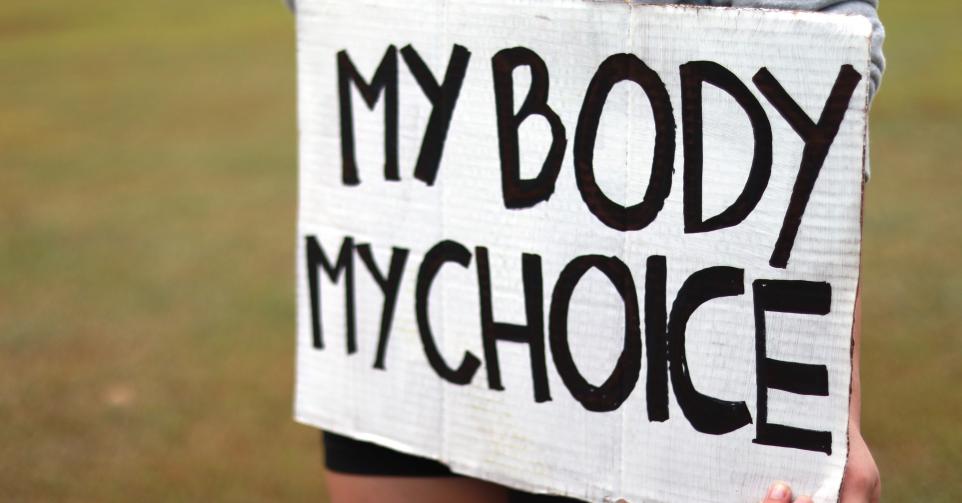

C’est qu’il est difficile de ne pas éprouver un sentiment — certes illégitime — de honte ou de culpabilité pour un acte désapprouvé par l’une des plus grandes puissances au monde, les Etats-Unis, où pas moins de neuf états viennent d’interdire l’avortement sur leur territoire.

Lire aussi: Comprendre la situation de l’avortement aux USA en 5 minutes chrono.

Comment clamer haut et fort ce qui est passible d’emprisonnement à des milliers de kilomètres de chez nous ? En Belgique, l’IVG est autorisée si pratiquée sous certaines conditions, comme avant la fin de la 12e semaine de conception. Au-delà, elles ne peuvent plus se faire avorter à l’intérieur de nos frontières.

Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

De la peur de l’inconnu à la culpabilité

Clara, 31 ans, fait partie de celle dont la grossesse non-désirée a dépassé le fameux cap des 12 semaines. Elle s’est donc vue contrainte d’aller se faire avorter de l’autre côté de la frontière, aux Pays-Bas. Elle nous explique son histoire, sans omettre les détails difficiles, mais nécessaires :

« En 2018 je voyais un gars depuis quelques mois. C’était un relation assez légère, on couchait ensemble et on n’avait pas envie d’embarquer notre relation plus loin, ce qui était très bien pour nous. Pendant notre relation j’ai décidé de passer de l’anneau contraceptif à la pilule, parce que l’anneau me donnait des migraines. Le mois suivant le changement de contraception, j’ai quasi pas eu de règles, ce qui n’est pas habituel, idem le mois suivant. J’étais super fatiguée pendant cette période, mais je liais ça à mon taf qui n’allait pas du tout. J’ai été voir une gynécologue pour faire un contrôle annuel. C’était la première fois que j’allais chez elle. Elle m’a fait une écho, un check de base. Deux semaines plus tard, elle me dit que tout est OK, que mes règles faibles sont sûrement dues au changement de contraception et que tout se remettra en route normalement… Un mois plus tard, je prends rendez-vous chez un généraliste pour ma prise de sang annuelle. Je suis toujours HS, mais je lie encore ça à une déprime, une période de ma vie un peu morose. Il ne me pose quasiment pas de question, me fait un prise de sang, me demande si y’a des chances que je sois enceinte. Etant sous contraception et utilisant le préservatif, la question ne se pose même pas, et je dis non spontanément, sans réfléchir… Avec le recul je trouve sa question tellement vague. Il m’appelle la semaine suivante pour me dire que ma prise de sang est super, mais que pour gérer la fatigue, il faudrait prendre des vitamines.

À ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais je suis enceinte de dix semaines. J’ai donc vu deux médecins sur une période de trois mois qui n’ont rien capté, comme moi.

Un soir, je mange avec une amie qui est gynécologue, je lui parle de mes règles faibles. Elle me suggère le test de grossesse. Je n’ai pas dormi de la nuit. Je pense que la pièce tombe à ce moment-là, que je savais peut-être au fond de moi ce qui se passait en moi. Le lendemain, à la première heure, je fonce à la pharmacie, je fais un test qui est positif. Ma pote gynécologue me reçoit dans l’heure. J’étais en panique totale parce que je savais que je ne voulais pas de cette grossesse, et j’avais peur de l’intervention, de tout ce qui l’entourait, de l’impact que ça allait avoir sur moi. J’étais déjà fragile psychologiquement et j’avais peur que ça m’anéantisse.

Je ne connaissais personne dans mon entourage proche qui avait traversé un avortement, et donc je me retrouvais sans information, sans projection ou point de comparaison, je suis partie dans mes propres délires et peurs. Peurs de l’inconnu surtout: l’inconnu de l’impact sur moi, de l’intervention, des choix à faire, des questions à se poser et des réponses à trouver seule.

Elle m’a fait une écho, et je me souviens lui dire que je ne voulais pas voir l’écran, je ne voulais pas personnifier ce qui se passait. J’étais enceinte de quatre mois, je faisais un déni. Je me souviens avoir répété 15 fois dans son cabinet “je suis trop conne”. Je n’allais pas la voir pour connaître mes différentes options: je ne voulais pas de cette grossesse et il fallait aller de l’avant au plus vite, elle devait m’accompagner dans la démarche chirurgicale. Je ne voulais pas d’avis.

J’étais enceinte de 16 semaines, je ne pouvais donc plus me faire avorter en Belgique. Ma gynécologue s’est occupée de me trouver une place dans un centre aux Pays-Bas. Il y a eu 10 jours de réflexion qui se sont écoulés entre la première échographie et l’intervention, et ça, ça a été le plus dur. Pendant ce temps, mon ventre a pris sa forme, car je n’étais plus dans le déni. J’avais peur d’avoir le temps de douter de mon choix. L’expérience aux Pays-Bas était tellement surréaliste. C’est une clinique qui ne pratique que l’IVG, géré uniquement par des femmes. Une vieille maison en brique grise dans un parc. Quand je suis arrivée là, il y avait une dizaine de filles dans la salle d’attente avec leur maman pour la plupart, parfois un mec. Il y avait des tables basses avec des magazine vieux de 5 ans et un tapis de jeux pour enfants dans un coin. Comme chez le dentiste, une à une, on allait faire une dernière échographie avant l’intervention. Quand ça a été mon tour pour l’écho, je suis rentrée dans une salle sombre. Une femme assez froide m’a demandé de m’allonger et a posé un dossier entre mes jambes.

Elle m’a demandé en anglais ‘name? surname?’ sans me regarder. Je lui ai dit que je ne voulais pas voir l’écran, je ne voulais pas entendre le coeur. Sans poser de question, elle a commencé l’examen, et a sauté sur le clavier de son écran pour couper le son, qu’elle avait oublié. Mais j’avais déjà entendu trois battements.

Elle m’a regardé pour la première fois et m’a dit ‘Sorry‘. Ça parait complètement stupide, mais cet examen a tout chamboulé. J’ai douté pour la première fois. J’ai conscientisé la vie en moi, la grandeur de la décision que je prenais. Et j’ai trainé ce doute pendant 5 heures, jusqu’à l’intervention chirurgicale. Prises en charge dans une grande salle avec des lits simples, certaines filles revenaient de leur avortement et étaient dans le brouillard total. D’autres, comme moi, attendaient leur tour. Une femme est venue une heure avant mon passage, et elle m’a tendu deux médicaments. Je lui ai demandé ce que c’était. Très froidement, elle m’a dit ‘Celui-ci, c’est pour arrêter son cœur. Celui-ci, pour le décrocher’. C’était hyper brutal, j’ai regardé ma mère, puis l’infirmière et j’ai buggé. L’infirmière m’a dit, en secouant sa main ‘you take it or not?‘ (ndlr: tu les prends ou non?). C’était tellement violent. Je les ai pris, et j’ai attendu mon tour dans la salle d’opération. Pendant une heure, j’imaginais ce qui était en train de se passer en moi avec ces médicaments. ‘Est-ce que son cœur s’est arrêté? Et maintenant, est-il décroché ?’

À la question de savoir si elle en a facilement parlé à ses proches, Clara nous explique avoir pu se livrer uniquement à ses deux meilleures amies et sa famille, durant les trois premières années qui ont précédé l’évènement. « J’en ai d’abord beaucoup pleuré, mais très vite ri, par auto-défense maladroite. Jusqu’en mars 2020, quand le confinement a commencé, je pensais que tout ça était enfui. Ma décision était tellement claire, je n’avais aucun regret, c’est moi qui avais été conne, fallait assumer.

Un matin je me suis réveillée, un truc n’allait pas. Je broyais du noir à mort. En partant chercher mon métro, j’ai eu un flash, j’avais rêvé de moi enceinte, allongée dans une chambre d’hôtel avec ma maman, à qui je posais des millions de questions: comment on fait pour élever un enfant? Est ce que l’accouchement fait mal? Je me suis effondrée.

J’ai fait demi tour et j’ai appelé une psy, que j’ai vue pendant 1 an et qui m’a sortie de là: j’étais dans la culpabilité totale. J’avais fini par personnifier cet être, lui donner un sexe, un nom, et je calculais son âge.” Une culpabilité qu’elle explique être le résultat d’une conjoncture d’éléments. “Elle vient du fait que j’ai changé de contraception, que je n’en ai pas parlé à mon mec de l’époque parce que ce n’était pas son problème à mes yeux, culpabilité pour celles et ceux qui veulent des enfants et qui n’y arrivent pas. Culpabilité de la violence de l’acte : je pense que ça, c’est ce qui est resté en moi le plus longtemps. L’avortement par aspiration est une méthode très violente pour l’entité qui est en toi. C’est impossible de ne pas personnifier ce qu’il se passe en toi ! 4 mois de grossesse. J’ai aussi eu la culpabilité d’en parler beaucoup après (et de monopoliser les conversations) et la culpabilité de me sentir triste. Quand j’en parlais, je disais ‘ça arrive tellement souvent’, ‘c’est moi qui ai été conne, j’en paye le prix, j’avais qu’à faire gaffe, ouvrir les yeux’... Je ne me sentais pas légitime de traverser mon avortement avec un poids psychologique lourd. Je me répétais souvent que j’avais été stupide. Et en souffrir était le prix à payer, ma punition. J’ai aussi culpabilisé de mon acte en tant que tel, parce que le choix qu’on pose grandit avec nous. Donc j’étais tout le temps dans la projection de me dire ‘et si aujourd’hui j’étais tombée enceinte, je l’aurais gardé’. Alors que le choix qu’on pose est cohérent dans son contexte.” D’où provient cette culpabilité? Il n’y a pas une réponse à cette question, puisqu’il s’agit avant tout d’un ressenti très personnel, ainsi que nous l’explique Laurane Wattecamps, thérapeute: “La culpabilité peut provenir de nos valeurs personnelles, de récits familiaux, de l’éducation, du regard sociétal, etc. C’est du cas par cas. Mais la culpabilité n’est pas forcément synonyme de regret, au contraire.”

L’hypnose comme outil pour se libérer de la culpabilité

Pour sortir de cette culpabilité, Clara a sollicité l’aide d’une psychologue utilisant l’hypnose. Outil qu’utilise justement régulièrement Laurane Wattecamp pour venir en aide, entre autres, aux patientes souffrant de culpabilité suite à une IVG. “Parfois, le sujet est venu sur la table suite à des problèmes de libido, parfois la demande était ciblée directement sur l’avortement en question. Ce que je remarque à travers ma pratique, c’est que malgré un rationnel bien conscient que l’avortement était logique et même pas tellement opposé à une autre option (ça coulait de source, en gros), il y a quelque chose qui s’était logé dans les tripes des personnes venues consulter. De l’ordre de la culpabilité.

En raison d’un regard violent de la société sur l’IVG, qu’importe si c’est un droit (et espérons qu’il le reste), la culpabilité peut faire trauma. J’entends par là que ce n’est pas forcément l’acte en tant que tel qui peut être un traumatisme, mais vraiment cette émotion qui se loge dans le corps et qui empêche la personne de poursuivre son chemin comme elle le veut.

En tant que thérapeute pratiquant l’hypnose, j’accompagne mes patient.e.s en leur permettant de reprendre du pouvoir sur leur corps, leurs choix, leur cerveau. Lors de la séance, il est très important que la personne puisse expérimenter physiquement cette libération de la culpabilité. La personne le sent en temps réel, je l’observe grâce à quelques indices (corps qui se décrispe, souffle de soulagement qui vient de loin dans le ventre, émotions qui peuvent enfin sortir, etc). À ce moment-là, je sais que j’ai bien fait mon travail.”

Et quel est le rôle de la parole pour libérer ce trauma ou — mieux encore — pour ne pas que l’évènement se transforme en traumatisme par après? “Plus on va passer un trauma — j’entends par là tout événement qui a punaisé un affect négatif dans l’inconscient — sous silence, plus il risque de faire pousser des racines qui vont entacher le quotidien” souligne la praticienne en hypnose. “Bien souvent, on se sent seul.e au monde, différent.e, avec un sentiment d’avenir bouché. En parler est une première source de libération, on en garde plus son poids pour soi seul.e.

Mais un accompagnement peut s’avérer nécessaire si les pensées pesantes perdurent dans le temps et empêchent la personne d’être sereine et bien dans sa peau.

Et de souligner aussi l’importance de trouver un endroit safe pour en parler. “Maintenant, en parler signifie aussi trouver un cadre bienveillant, sans jugement et sécurisant, ce qui n’est pas forcément aisé.” Clara, elle aussi, conseille à celles qui souhaitent avorter d’en parler, tout en nuançant: “sans demander conseil”. “Tout le monde va venir avec ses conseils, ses propres projections, et c’est très difficile de faire le tri entre tout ça, et ce dont on a envie ou besoin. Je trouve que cet évènement va bien au-delà de la grossesse involontaire en tant que telle, et de son arrêt: l’IVG génère des questions qui vont bien au-delà de l’intervention chirurgicale. Ça touche à comment on se sent en tant que femme, adulte, créant la vie, comment on se projette, est-ce qu’on en a vraiment envie, pourquoi... La décision de ce qu’on fait de cette grossesse est pour moi le résultat de 1000 autres questions autre que: ‘est-ce que je veux le garder?’. Et cette prise de décision nous appartient à nous uniquement. Personne ne peut nous guider ou influencer, parce que c’est un moment dans notre parcours de femme qui reste ancré à jamais, avec un impact plus ou moins important.”

La culpabilité de ne pas culpabiliser

Si les émotions difficiles ressenties par celles qui avortent méritent un espace de parole qui soit à la fois à l’écoute, bienveillant et déculpabilisant, traiter du sujet de la culpabilité dans l’IVG a son revers nuisible. Celui de faire passer le message qu’un avortement doit forcément faire culpabiliser. C’est ce qu’a ressenti Laura, 31 ans, qui est tombée enceinte après un coup d’un soir: “Je n’étais pas du tout prête à avoir un enfant, je n’en avais aucune envie. J’ai donc pris la décision d’avorter et je n’ai pas du tout mal vécu cette expérience. Au contraire! Mais ce qui m’a fait me sentir mal: tout le monde me demandait si je n’avais pas souffert mentalement, si ça allait… On me disait que ça allait être difficile. J’ai l’impression qu’on m’a fait me sentir mal parce que de l’extérieur, ce n’était pas normal que je ne me sente pas mal moi-même. C’était très particulier.

Je n’ai eu aucun regret, je ne me suis pas sentie mal une seule seconde pour cet embryon. Or, j’ai la sensation que la société te fait comprendre que, en tant que femme, tu es obligée de culpabiliser pour cet acte.

Pendant une période, je me suis demandée si j’étais normale de réagir comme ça, je me suis beaucoup remise en question à ce moment-là.” Libre aux femmes — faut-il encore le rappeler — de disposer, outre de leur corps et de leur utérus, de leurs pensées et ressentis.

Mais cette injonction à la culpabilité semble enracinée, et alimentée par les commentaires parfois désobligeants du corps médical, dont l’exemple de Jade, 23 ans, ne fait malheureusement pas office d’exception: elle nous explique être arrivée en panique à la pharmacie, pour demander un deuxième test de grossesse, après un premier positif: “La pharmacienne m’a dit ‘Félicitations mademoiselle, bravo, c’est une très bonne nouvelle’, alors qu’elle voyait que j’étais apeurée et pétrie d’angoisse à l’idée d’être enceinte. Elle m’a alors regardé de manière très jugeante en me disant que je devais me protéger.”

Enfin, la loi belge en elle-même est culpabilisante pour celles qui font le choix de ne pas poursuivre la grossesse, nous rappelle Vinciane Biernaux, gynécologue: “L’IVG n’est pas autorisée en tant que telle en Belgique: elle l’est pour des raisons de détresse psychologique ou médicales. Autrement dit, il n’est pas autorisé d’avorter simplement parce que ce n’est pas le moment.” Précisément la loi du 3 avril 1990, autorisant l’avortement, dit ceci: “Toute femme enceinte, que son état place en situation de détresse, a le droit de demander une interruption de grossesse, quel que soit son âge.”

Le message passé par la loi est donc limpide en plus d’être perfide: vous avez le droit d’avorter seulement si vous êtes en détresse. Si vous allez bien et que vous décidez d’interrompre une grossesse, vous êtes hors-la-loi, autrement dit coupable. Message latent donc qui — on l’imagine — n’est pas sans lien avec le sentiment de culpabilité portée par celles dont l’IVG n’est “que” le résultat d’une écoute de ses besoins individuels. Un premier pas vers le bien-être des femmes serait donc peut-être d’autoriser l’avortement de manière inconditionnelle.

Le syndrome post-avortement: un mythe destructeur

Citons aussi, pour conclure, l’impact tout aussi venimeux du fameux syndrome post-avortement, utilisé comme arme par les militants pro-life. Ainsi, on peut lire sur certains sites que l’avortement aurait forcément des conséquences directes sur la santé mentale des femmes qui y ont recours: à savoir une perte d’appétit et d’estime de soi, un sentiment de culpabilité, une dépression, des cauchemars… Il est important de rappeler que l’appellation de syndrome post-avortement n’est pas reconnue par la communauté scientifique, et n’est pas étayée par un nombre suffisant d’études fiables prouvant son existence. C’est à se demander finalement, si le sentiment de culpabilité, les cauchemars et la dépression ne seraient pas davantage le fruit d’une moralité religieuse ou d’une loi ambigüe que d’un réel “syndrome post-avortement”. La question est posée.

Lire aussi:

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici